NORMAS PARA LA

TRANSCRIPCIÓN Y

TRANSLITERACIÓN DE TEXTOS

MAYAS

En este manual emplearemos en la transcripción

de textos glíficos las siguientes normas:

(1) Las transcripciones se representan en

negrita.

(2) Los logogramas se escriben en

MAYÚSCULAS EN NEGRITA.

(3) Los signos silábicos (silabogramas) se

escriben con minúsculas en negrita.

(4) Los signos individuales dentro de un bloque

glífico van separados mediante guiones.

(5) Los signos de interrogación se emplean de la

forma que sigue:

(a) Dentro de un bloque glífico,

separados entre guiones para indicar

que la lectura de un signo es

desconocida.

(b) Aislados cuando se pretende señalar

que la lectura del bloque completo es

desconocida.

(c) Inmediatamente después de un

logograma o silabograma, cuando la

lectura de éstos no está totalmente

comprobada, o bien es incierta o

cuestionable.

(6) Los fonemas reconstruidos (analizados),

como son los fonemas que han sufrido elipsis

fonémica, las fricativas glotales (/h/), las

paradas glotales (’) y las vocales largas o

cualquier otro tipo de núcleo vocálico

complejo, no debe representarse en esta etapa

del proceso de transcripción. Esta forma de

proceder se extiende asimismo a loslogogramas, que deben representarse en su

forma más simple. Este convenio de

transcripción se conoce como transcripción

plana, en el sentido de que se excluyen los

fonemas reconstruidos, puesto que se

considera que no son inherentes a los signos,

si no que vienen indicados por medio de las

reglas de disarmonía

En cuanto a la transliteración de los textos

mayas, aplicaremos las siguientes normas:

(1) Las transliteraciones se escriben en itálica.

(2) Las vocales largas y las glotales que se

derivan de la aplicación de las reglas de

disarmonía no van [entre corchetes].

(3) Los fonemas reconstruidos, basados en

argumentos internos, paleográficos o

históricos se representan [entre corchetes].

De esta forma, lo que obtenemos es una

transliteración lata, que incluye fonemas

reconstruidos basándose en argumentos

internos, paleográficos o históricos, en

contraposición a una transliteración plana,

que los excluye.

Hay varias formas posibles de analizar los textos

lingüísticamente. Las dos más comunes, el

análisis morfológico y el análisis gramatical–reciben estos nombres a falta de términos más

apropiados– se detallan en la página 69. En la

primera etapa del análisis lingüístico se señalan

los distintos elementos morfológicos mediante

guiones; el morfema cero se representa con el

signo Ø. En la siguiente etapa del análisis se

proporciona una descripción gramatical de los

distintos elementos, para lo cual existen diversos

procedimientos metodológicos, de manera que,

en el caso de las publicaciones, la elección de

uno determinado suele hacerla el editor.

En

nuestro caso empleamos minúsculas para las

glosas23 y MAYÚSCULAS para los términos

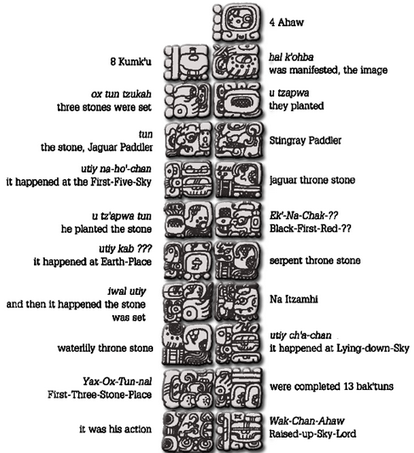

lingüísticos.A continuación mostramos un ejemplo que

pretende ilustrar el mecanismo que acabamos de

describir (1= transcripción; 2= transliteración; 3=

análisis morfológico; 4= análisis gramatical):

1. na-wa-ja

2. na[h]waj

3. na[h]w-aj-Ø

4. adornar [-PAS.COM]-TEM-3SA24

A la hora de traducir los textos mayas debe

tenerse en cuenta que existen diferentes formas

de interpretar algunas palabras y oraciones. Es

muy frecuente encontrar que ciertos textos han

sido traducidos (o, con mayor propiedad,

glosados) con bastante rigidez, glosando las

oraciones palabra por palabra, lo que no

constituye, per se, una traducción real. Esta

forma de proceder es en sí misma un método para

mostrar la estructura de la oración en la lengua

original, en contraposición a la que presenta en

la lengua a la cual se está traduciendo.

El proceso de traducción literal puede dividirse

en diferentes etapas con diferentes versiones de la

traducción, que pueden ser más o menos estrictas.

Teniendo en cuenta que el significado literal de

una palabra o de una oración puede ser diferente

en las dos lenguas, el concepto original debería

estar presente en, al menos, una de las etapas del

proceso de traducción. Así, en el ejemplo anterior

la expresión na[h]waj se glosa como “adornar”,

pero una traducción literal contextualizada podría

ser, por ejemplo, “engalanar” (una pareja en una

ceremonia nupcial) o “ataviar” (un cautivo con

una indumentaria deshonrosa).

En el ejemplo de la página 69 la expresión “se

extinguió el aliento de la flor blanca” se emplea

como una metáfora, o eufemismo, para indicar“él murió”. Para llegar a proporcionar una

traducción libre como ésta, es necesario

comprender las especificidades culturales del

idioma que se está traduciendo, de manera que

sea razonable “saltarse” los matices que presenta

la expresión original. En relación con la

traducción de los nombres y títulos mayas, hemos

decidido no traducirlos, o hacerlo únicamente con

los títulos que conocemos con seguridad, pues

consideramos que los conceptos que representan

estos títulos no se pueden traducir en nuestro

idioma con una simple palabra (de hecho, se

podría escribir mucho acerca de cada concepto

para intentar aclarar el significado concreto de

cada título).

Modus operandi:

1. Selección del texto.

2. Transcripción

a. No se indican los fonemas reconstruidos.

b. Se emplean minúsculas en negrita para

los signos silábicos.

c. Se usan MAYÚSCULAS EN

NEGRITA para los logogramas.

3. Transliteración del texto

a. En itálica.

b. Todos los fonemas reconstruidos (salvo

los que provienen de las reglas de

disarmonía) van [entre corchetes].

4. Análisis del texto

a. Se separan los morfemas mediante

guiones.

b. Se indican los distintos elementos

gramaticales.

5. Traducción del texto, en varias etapas.

Una vez terminado el proceso, debe volverse al

texto original en jeroglífico y, siguiendo estos

mismos pasos, comprenderlo. Eventualmente

deberá llegarse a un punto en el que es posible

volver al texto original y entenderlo sin depender

de nuestra propia gramática.